L'écriture comme outil de pensée

Essai – Sur l'intelligence invisible qui se niche entre les mots

Je m’appelle Adrien et je reprends l’écriture de mon second roman. Arrêt sur Page est un lieu où je tente de donner un sens à ce travail qu’est l’écriture ; plus globalement, au monde qui m’entoure. Ici, on parle de récits, d’écrivain.e.s, d’art mais aussi de confiance en soi, de peur du regard de l’autre, de volonté de suivre sa voie. Les articles prennent la forme de courts essais, qui s’attaquent chacun leur tour à une problématique.

Bonjour à toutes et à tous ! 🧶

J’espère que vous vous portez bien ! Moi oui ! J’ai repris l’écriture de mon roman, j’ai repris l’écriture de mes articles et j’en suis ravi.

Dernièrement, j’ai découvert de plus en plus de newsletters donnant à découvrir les ficelles de l’écriture d’un récit, en s’attachant particulièrement à la dramaturgie. Certaines sont d’ailleurs excellentes, comme Ex Libris. On y parle d’astuces et de méthodes, de clés pour créer des histoires palpitantes, des personnages riches, etc.

Mais finalement peu abordent ce que j’appellerais la “part invisible” de l’écriture. Tous ces éléments intangibles, qui font qu’un texte peut être rangé dans le grand tiroir de la littérature.

Récemment, j’ai lu un article paru en 2008, intitulé Writing As Thinking1.

La thèse principale en est que dans tout écrit réside le processus de pensée de l’auteur ou de l’autrice, qui dépasse le sens des mots eux-mêmes. Lire le produit d’un romancier ou d’une romancière c’est lire les mots qu’il elle a écrit mais aussi ce qu’il elle a mis entre les mots.

Se pose alors la question de savoir comment ce sens invisible a été mis là, qui entraine ensuite la lectrice lecteur dans un imaginaire dépassant la simple signification explicite du texte.

Oatley et Dkijic, les auteurs de Writing as Thinking, résument ainsi la problématique :

How does a story that seems directly experienced when the reader is lost in a novel enter via written language and penetrate the intuitive layer ? 2

Accrochez-vous, on décolle !

Externaliser sa pensée

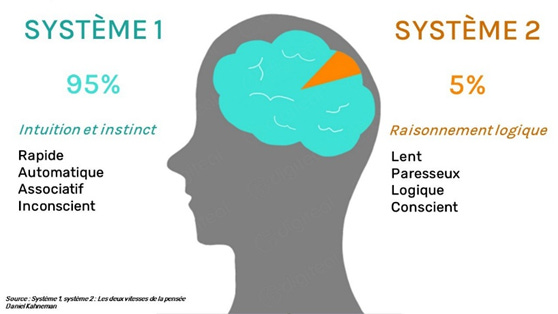

Au début des années 2000, Daniel Kahneman a développé une théorie cognitive selon laquelle nous utilisons 2 modes de raisonnement : l’intuition et les pensées automatiques, gérées par le Système 1 (par exemple, c’est grâce à lui que nous pouvons conduire une voiture tout en discutant) ; et tout ce que nous appelons couramment la faculté de raisonner, l’esprit rationnel, dont s’occupe le Système 2 (toute action qui demande une concentration accrue comme rédiger une dissertation).

Quand une autrice auteur écrit un roman, par le simple fait de mettre des mots sur une page, elle externalise une pensée. Cette externalisation amène structuration et conceptualisation.

D’une idée intuitive, on passe à une idée rationnelle.

Puis cette idée plaquée devant nos yeux peut ensuite être digérée par le système 2 pour être ré-internalisée. Puis être de nouveau externalisée, etc.

Ecrire est ainsi une itération permanente entre système 1 et système 2, et c’est là toute la puissance de cet acte.

L’écriture est donc un moyen d’affiner sa pensée !

Oatley et Djikic illustrent cette thèse par une expérience entre deux groupes de personnes, les unes lettrées, les autres non. A chacun, ils posent la question suivante :

In the Far North, where there is snow, all bears are white. Novaya Zemlya is in the Far North. What color are the bears there ?

Résultats : toutes les personnes lettrées ont répondu de la bonne manière ; mais 11 personnes de l’autre groupe sur 15 se sont trompées. La plupart était bloquée par des considérations du type : “je ne sais pas, je ne suis jamais allé à Novaya Zemlya”.

Cette expérience montre que le simple fait de savoir écrire offre de nouvelles compétences, telle que l’abstraction ou la conceptualisation.

Language externalized in writing seemed to augment intuitive thought to enable language-based reasoning beyond immediate experience.

Il y a donc plus dans un texte qu’une simple sens explicite, puisque c’est toute la modification de notre propre raisonnement qui y diffuse.

Appréhender l’entièreté d’un roman

Pour autant, tout livre ne nous offre pas cette lecture intuitive que décrivent Oatley et Djikic. Il suffit d’un rien pour qu’un récit nous semble artificiel, terre à terre, plat.

💩 Petit instant théorie avec les mains 💩 : les qualificatifs auxquels on fait appel pour décrire un texte ennuyant font souvent référence à quelque chose d’absolument inexistant dans une feuille de papier : le relief. Je crois que par là, le langage commun rend très bien compte de l’invisible intelligence qui peut habiter un texte, au-delà de ce qui le compose matériellement.

Oatley et Djikic précisent que la faculté de structurer sa pensée augmente à mesure que l’on prend conscience de et confiance dans sa capacité à écrire.

L’éducation joue un rôle essentiel dans cette prise de confiance. Il faut s’entraîner et pratiquer.

Plus on écrit, plus la pensée se structure et plus l’écriture est affirmée.

The hypothesis is that the language-based thinking that occurs in composition is helped by writing and also that the machinery for fluent and creative writing does not install automatically, but that, like expertise in physics or chess, it needs continual effortful use and social validation.

Cet entrainement est nécessaire.

Car écrire un récit implique des contraintes immenses : il faut tenir l’histoire, les personnages, le sens caché, le style, etc, et tout cela de manière simultanée.

Dans une seconde expérience présentée par les auteurs, les habitudes d’écrivains “experts” sont comparées à celles de “débutants”.

Résultats :

les experts sont plus aptes à intégrer de l’inter-relationnalité dans leur texte ;

ils révisent également 3 fois plus que les novices leur texte, avec changement de sens ;

ils pensent à la structure macro plutôt qu’au sens de chaque mot.

Cette capacité à appréhender l’entièreté d’un roman est sans doute la plus importante pour créer une oeuvre, mais aussi la plus difficile à acquérir. Certains la nomment inspiration.

Oatley et Djikic nous poussent à la concevoir plutôt comme une technique de construction, citant Faulkner :

Sometimes technique charges in and takes command of the dream before the writer himself can get his hands on it… the finished work is simply a matter of fitting the bricks neatly together.

L’art de la construction devient alors le moyen de transformer le “rêve” initial et chaotique de l’artiste en oeuvre cohérente.

Cet art de la construction nait des itérations entre Système 1 et Système 2.

Tout l’enjeu est de structurer le rêve sans le dénaturer ! Car c’est par lui que passe l’émotion et c’est par cette émotion que l’on s’identifie.

Il s’agit donc de garder le rêve authentique pour le lecteur lectrice, afin de l’inclure émotionnellement, tout en lui en autorisant l’accès.

The rhetorical problem is to create a space in between the text and the reader, in which the reader may create her or his own thoughts and emotions, and may accomplish a writerly reading, calls it, a literary reading.

Brouillon et erreur

Les auteurs montrent que le brouillon joue un rôle clé dans l’approche d’un tel objectif.

D’abord, ils notent que l’immense majorité des écrivain a besoin de passer par des notes et des brouillons.3

Parmi cette majorité, une très grande partie explique que les brouillons sont sources de découvertes. (Il n’est pas rare, par exemple, qu’un personnage agisse autrement qu’attendu.)

Je trouve qu’il y a là de quoi s’étonner : comment un personnage né de l’imagination d’un auteur pourrait-il surprendre son propre créateur ? N’est-il pas entièrement soumis à la volonté de l’auteur ?

Eh bien non ! Car, comme nous l’avons dit, l’acte d’écrire en lui-même est pensée. Et cette pensée s’auto-alimente. Toute la difficulté pour l’autrice auteur est de s’approprier ce flux et d’en accepter les sens nouveaux qui en émergent.

Dans son chef-d’oeuvre Ulysses, James Joyce fait dire à son héros, Stephen Dedalus :

A man of genius makes no mistakes. His errors are volitional and are the portals of discovery.

Toute erreur n’en est une qu’à partir du moment où on lui donne ce statut. Car une erreur contient en elle-même le germe de sa propre résolution. Il s’agit de savoir se rendre disponible.

Et cette mise en disponibilité implique de savoir concentrer ses efforts sur des points d’amélioration précis.

Comme le rappellent Oatley et Djikic, la répétition n’équivaut pas à la progression. Apprendre un morceau de piano par exemple, c’est répéter certes, mais c’est surtout répéter avec intelligence. Itérer en conscience.

C’est là tout l’enjeu de l’apprentissage. Constater ses erreurs, les travailler dans le système 2, jusqu’à ce que les gestes appris réintègrent le système 1, et ainsi de suite.

L’écriture se présente justement comme l’un des mediums les plus à même de porter cette valse. Alors écrivons, mâchons, digérons, ré-écrivons, pour nous approcher de ce rêve guidé si agréable pour les lectrices lecteurs !

Pour créer cet espace entre le texte et ces derniers, qui n’appartient qu’à nous !

Merci pour votre lecture !

Si mes articles vous plaisent, n’hésitez pas à parler de la newsletter autour de vous, à la partager.

Je vous souhaite des piles de livres ivres pour les semaines à venir. 📚

Traduction: Comment une histoire, qui semble directement vécue par le lecteur plongé dans un roman, entre dans notre cerveau par le langage écrit et s’installe dans la couche intuitive (~inconsciente) de celui-ci ?

D’après les interviews Writers at work, menées dans la revue Paris Review. Cette revue existe toujours et des centaines d’interviews sont disponibles en ligne. Je vous conseille d’y jeter un oeil !

Très intéressant ce mécanisme de la pensée, donc de l'inspiration, qui s'auto-alimente ! Les systèmes 1 et 2 de Kahneman, automatique et conscient, s'articulent parfaitement. Merci pour cet éclairage !

Félicitations pour la reprise de l'écriture ET de la newsletter ! Quelle motivation 🏋️